地域DXを実現させるためには、デジタル技術を用いたサービスを持続可能なビジネスモデルとして成立させ、地元企業が稼ぐ力を高めていかなければならない。でなければ、効果が限定的なうえ、補助金の終了とともに「一定の成果があったね」で終わってしまう。

つまり、ビジネスモデルを変えて、これまで企業がバラバラに提供していて成立しなかったサービスを新しいスキームで実現する。言い換えると、データ連携基盤を活用することで、個々のサービスの損益分岐点を大幅に引き下げて実現可能にする。さらには、ビジネスベースのサービスが実現しやすい領域から、実現しにくい領域に投資を振り分けていく。会津若松市は、これによって「共助」のモデルを作り上げることを目指している。

他の地域に先駆けてその準備ができたことが、デジ田推進交付金事業において最大の事業費で採用された理由と言える。

2011年にスタートした会津若松市のプロジェクトには元々、「雇用を作る」という明確な目的があった。データ駆動型のまちづくりを目指して取り組む中で賛同する企業が集まり、これまでに約90社がコンソーシアムに参加している。

アクセンチュア 海老原城一氏

協調と競争をデザインし直す

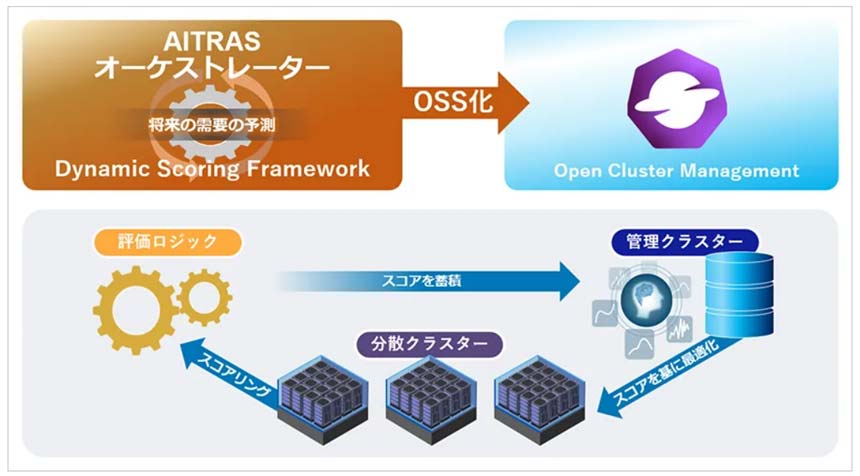

データ連携基盤または都市OSと呼ばれるもの自体の技術要素は、そこまで革新的なものが含まれているわけではない。難しいのは、それを動かす仕組み(エコシステム)とビジネスモデルを作ることだ。

理由は、分野横断的なデータのやり取りがないからだ。現状、企業においてデータは差別化の源泉であるかのように扱われ、他者と共有するという考え方がない。だから、サービスは企業や組織ごとに提供され、それが社会全体の非効率性も生んでいる。

これを打破するため、将来の地域運営モデルを議論し、マルチなステークホルダーが連携しようとしているのが会津若松市の取り組みだ。

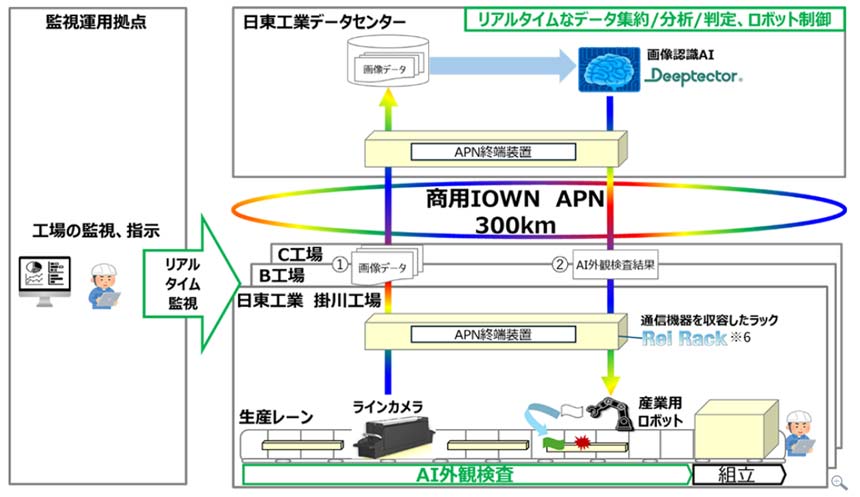

会津若松市では、スーパーシティAiCTコンソーシアムが都市OSを運用し、企業がそこにつながるサービスを作る。サービスの差別化につながる競争領域と、そうではない協調領域に分け、協調領域で連携するビジネスモデルにデザインし直せば、これまでになかったサービスを効率的に創出できる。地元企業の、地元地域のための、地域の稼ぐ力を高める仕組みが回り始める。これが「共助」ということだ。

また、都市OSで活用されるデータには大きく分けて、センサー系のデータと個人情報の2種類がある。センサーデータを活用するケースが多い一方、会津若松市の特徴は、本人の同意(オプトイン)に基づいた個人情報の活用が主であることだ。本人の同意のもと、分野横断でのデータ連携が可能になれば、例えば、病院にある健康診断のデータを保険会社に渡せば保険料が安くなったり、お弁当屋さんが肝臓によい弁当を提供してくれるかもしれない。

「個人情報を本人の同意に基づいて使う」このオプトインモデルに、ブレイクスルーの鍵があると考えている。企業にとって新たな差別化の源泉となり得るもので、都市OSにつながっているサービスとそれ以外では、価値に大きな差が出ることもあり得る。現時点ではサービスもデータもまだ少ないが、賛同する市民が増え、どんどん使ってもらうことで指数関数的に価値を高めていけると考えている。

(月刊テレコミュニケーション 2023年2月号より転載)