データセンター(DC)を構成する様々なコンポーネントのなかで、最も重要なのがCPUであることに異論はないだろう。徹底した高密度化と効率化に加え、仮想化やマイクロサービス等の新技術の導入が図られてきたDCだが、実はその過程で、CPUはあまりに多くの仕事に忙殺される“業務過多”の状況に陥っている。

サーバー内のホストCPUは本来、DCを利用する顧客のアプリケーション処理に専念させたいところだが、現実はそうはいかない。仮想インフラの管理やセキュリティ機能、仮想ストレージ/ネットワーク機能等の処理に多くのリソースを費やしている。グーグルやMetaの調査によれば、マイクロサービス通信のオーバーヘッドにCPU処理サイクルの22%から80%もが費やされているという。

通信処理等を肩代わり

DCの進化にとって、これは由々しき事態だ。AIサービスの普及等によってデータ量と通信処理の爆発的増加が見込まれるなか、CPUをこれらの仕事から解放し、DCのパフォーマンスを最適化する必要がある。

その起点となるのが、ネットワークインターフェースカード(NIC)であるSmartNICの機能を拡張した「DPU(Data Processing Unit)」、および「IPU(Infrastructure Processing Unit)」と呼ばれる新デバイスだ。

先に挙げた各種処理をオフロードすることで、CPU 負荷を削減。同時に、ストレージ/ネットワーク仮想化やセキュリティ機能の高速化、DC全体でのワークロード配分の改善など様々な効果が見込める。

これは特に、スペースやコスト、電力量等の制約からサーバーリソースが不足しがちなエッジDCの展開において大きなメリットとなる。

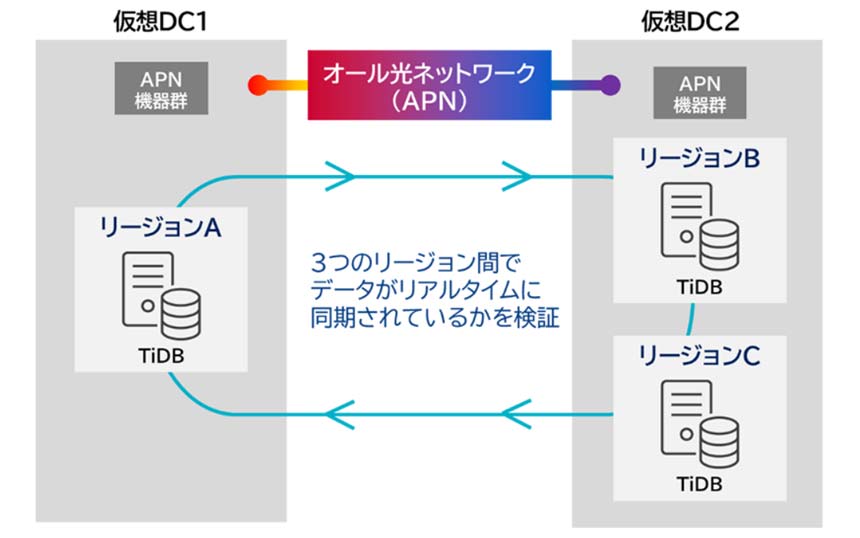

加えて、DPU/IPUはDCインフラの作り方そのものを根本的に変える可能性も秘める。NICを母体とするこの新デバイスを介してサーバー間、DC間を超高速ネットワークでつなぎ、ラック間・DC間でCPUやメモリ、GPU等のリソースを融通し合う“協調型の分散DC”を実現しようとする構想も出てきた。

インテル 新規事業推進本部 クラウド・通信事業統括部 統括部長の堀田賢人氏は、「エッジDCには最低限のサーバーを置き、もっとリソースが欲しいときにはネットワークを介して割り当てることもできるようになる」と話す。サーバー/ラック、そしてDCという枠を超えて、利用効率を最適化する道が拓けるのだ。

ホストCPUを本来業務にフル活用

DPUは2020年にエヌビディアが、IPUは2021年にインテルが発表した、インフラ関連処理に特化したSoCだ。

SmartNICに組み込む形で提供され、エヌビディアは2021年に「BlueField-2 DPU」を製品化。インテルも今年から製品出荷を開始する計画だ。

DPU/IPUの基本的な役割は先に述べた通りで、発端は仮想ネットワークとセキュリティ処理のオフロードにある。「最近はCPUで行うネットワークやセキュリティ等のインフラ処理が重くなり、それを肩代わりするためにDPUを作った」とエヌビディア エンタプライズ マーケティング部 マーケティングマネージャの愛甲浩史氏は説明する。

ネットワーク処理のアクセラレーション機能を持つSmartNICに、セキュリティ処理機能等を追加。さらに、「ホストCP Uに代わってコントロール処理を行うためにArmコアを搭載し、インフラ管理まで代行」できる形へと進化した。

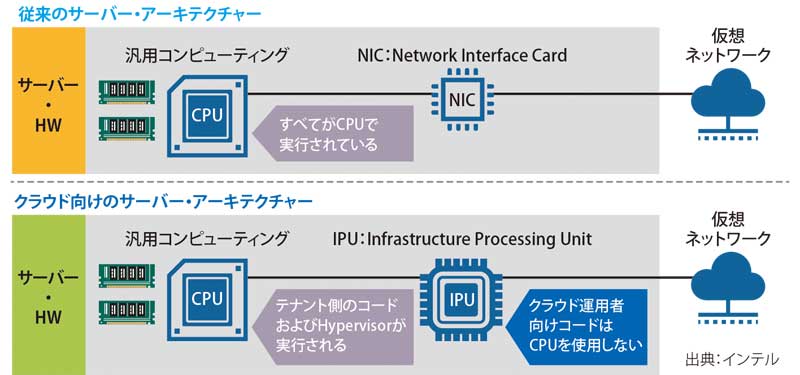

IPUも基本コンセプトは変わらない。「クラウド運用者が、ホストCPUを一切触らずに運用できるようにする」(堀田氏)。SmartNICは、ホストCPUと連携してネットワーク高速化処理を行うが、IPUは完全に独立した形で動作する(図表1)。

図表1 NICに置き換わるIPUの導入

例えば、32コアCPUのサーバーで仮想マシンを動かし、仮想ネットワークを使うと、概ね4~8コアはそれらインフラ管理に費やされるという。これをIPUが代行すれば、「クラウド事業者は32コアをフルに貸し出せる」(同氏)。