プラガブル活用も鍵に

DC間接続の低コスト化、省エネ化の観点では、プラガブル光トランシーバー(以下、プラガブル)を使った長距離伝送の活用も広がりそうだ。専用の光伝送装置を用いず、ルーター/スイッチとプラガブルの組み合わせで長距離・大容量伝送が可能になるため、費用と電力、管理負荷の節約になる。

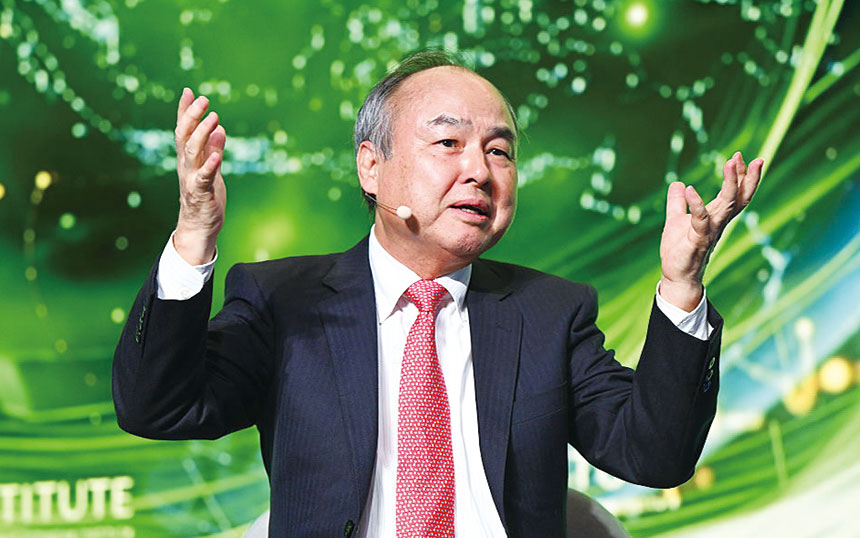

この分野でも次々と新技術が登場している。シスコ SP Routing Architecture プリンシパルソリューションズエンジニアの児玉賢彦氏が注目技術として挙げるのが、「400G-ULH(ウルトラロングホール)」だ。「2000kmを超える長距離でもDC間を接続できる。東京・大阪と、再エネが活用できる遠隔のDCをつなぐことが可能になる」と話す。

シスコシステムズ SP Routing Architecture プリンシパルソリューションズエンジニア 児玉賢彦氏

伝送容量を増やすマルチバンド化の技術開発も進んでいる。

光伝送システムでは、古くから使われているCバンド(1530~1565nm)に、Lバンド(1565~1625nm)を組み合わせた「C+L」構成で大容量化する手法も増えてきている。だが、「これまでのプラガブルはCバンドのみで、Lバンドを使うには光伝送装置を使うしかなかった」(児玉氏)。これを解消するため、シスコはNTT西日本と共同で「プラガブルによるC+Lバンド対応の構成」によるフィールド実証に世界で初めて成功。これにより、電力消費の増加を極力抑えながら伝送容量を2倍に引き上げられるという。

光伝送の業界団体であるOIFで標準化された新規格「800G-ZR」も採用が増えそうだ。

九電グループとの処理分散実証も

こうしたネットワーク性能の向上に加えて、MRIが将来の課題に挙げた柔軟なワークロードシフトの実現に向けた取り組みも進んでいる。

NTT西日本と、九州電力グループのQTnetが2025年6月に行った実証では、福岡と大阪のDC間、約600kmをIOWN APNで接続し、再エネの発電量やDCの電力利用量が変化するのに応じて、30分サイクルで両DCの処理配置を最適化する実験を行った。太陽光発電の余剰電力が多い昼間に福岡へ処理を移動することで、均一に処理を分散させた場合と比較して、再エネ利用率が最大で31%向上したという。

ワークロードの再配置には、電力需給状況や予測、DC内部の状況など多種多様な要件を踏まえた膨大な計算が必要となるが、NTT独自のアルゴリズムと生成AIの活用などにより、本実証では1日分の最適化計画を2分以内に算出できたという。NTTは、大規模なDC分散環境への適用も可能との見通しを示している。

2026年はこうした先端技術の実用化も始まりそうだ。“DC横断”による、AIインフラ整備が加速することが期待される。