ガートナージャパンは2025年5月8日、ゼロトラスト・セキュリティに関する最新動向を発表した。

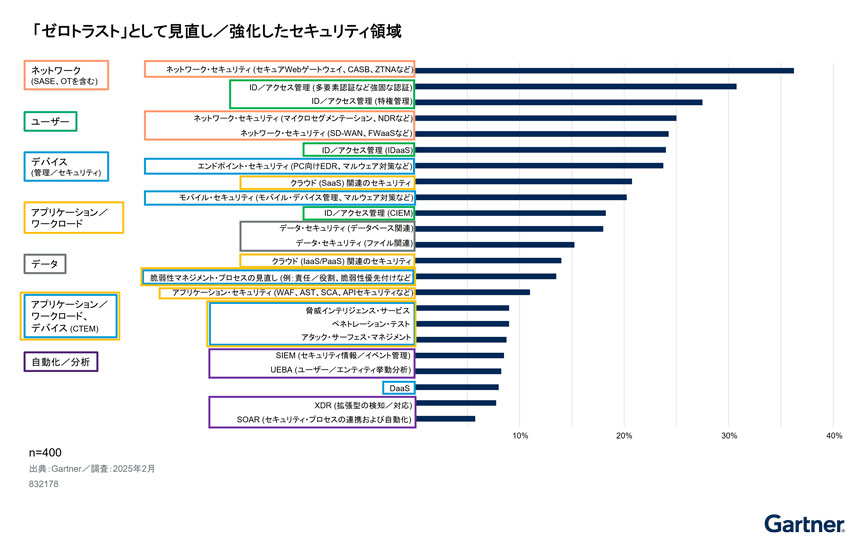

同社が2025年2月に国内の従業員500人以上の組織を対象に実施したユーザー調査によれば、多くの企業がゼロトラストの実装において注力しているのは、ネットワーク・セキュリティ(セキュアWebゲートウェイ、CASB、ZTNAなど)やID/アクセス管理(多要素認証や特権ID管理)といった領域であることが明らかになった。また、Secure Access Service Edge(SASE)を含むクラウド中心のネットワーク設計、ユーザー認証の強化、そしてエンドポイントを含むデバイス管理が引き続き主要な取り組み対象となっている。

一方で、アプリケーションやワークロード、さらには脆弱性管理を目的とした継続的脅威エクスポージャ管理(CTEM)やセキュリティオペレーションの自動化・分析については、他の領域に比べて優先順位が低く、対応が後回しになっている実態も浮かび上がっている。

ガートナーによる調査結果

企業ネットワークにおいては、クラウドを前提としたSASEへの移行と、OTやCPSといったオンプレミス系システムの保護が引き続き課題となっている。こうした導入は部門横断の対応やコスト面での制約も多く、実行には慎重な検討が求められる。

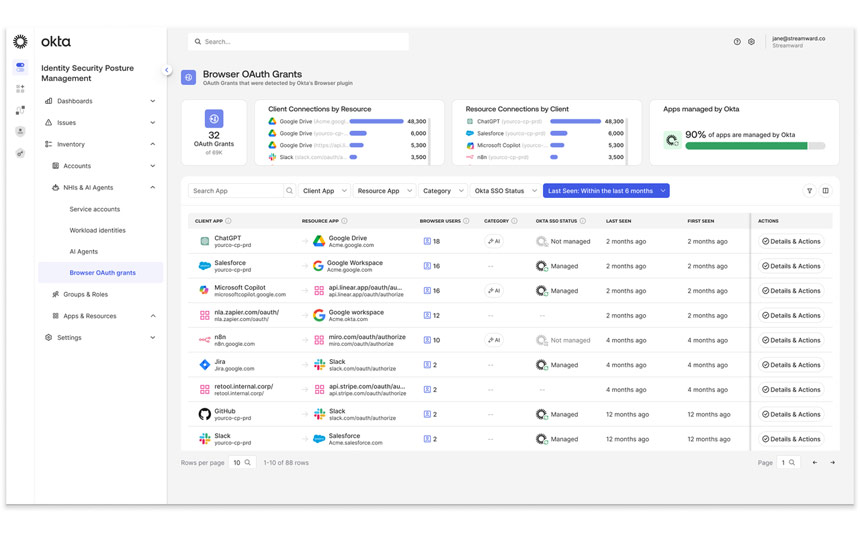

ユーザー管理では、人間のユーザーIDに加え、AIエージェントなどプログラムによる「マシンID」の活用が広がりつつあり、多様なアイデンティティに応じた柔軟な管理体制が求められている。

エンドポイントでは、VDIからファットPCへの回帰に伴い、統合エンドポイント管理(UEM)や画エンタープライズもビリティ管理(EMM)といった統合管理ツールの活用が再評価されている。クラウド活用の広がりとともに、モバイルデバイスの管理やセキュリティの見直しも進んでいる。

アプリケーションやSaaSに対しては、ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)ベースのセキュリティ強化や運用負荷の軽減に向けた見直しが進み、生成AIの活用に伴うリスク評価も新たな論点となっている。

データ保護では、AI活用の広がりを背景に、過剰共有やリテラシー不足といった課題が浮上し、利活用と保護を両立する管理体制の構築が急務となっている。

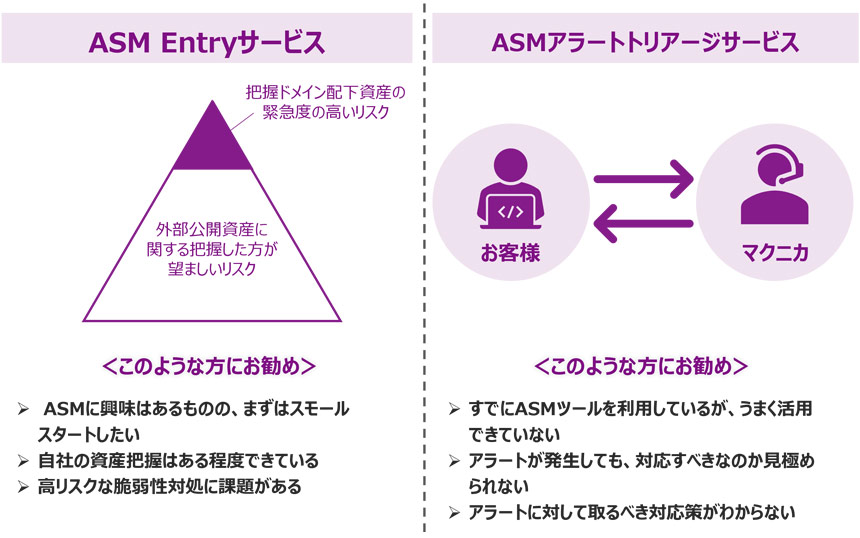

アタックサーフェスの可視化は広がりつつあるものの、脆弱性への対応までを含めたCTEM導入の重要性が強調されている。

セキュリティ運用では、AIを悪用した攻撃への対抗手段として、SIEMやXDR、SOARなどの導入が進み、MDRサービスとの併用による運用高度化が課題となっている。

同社 バイスプレジデント アナリストである礒田優一氏は、ゼロトラストに関する取り組みの進め方について「セキュリティ/リスク・マネジメント(SRM)のリーダーは、目指すべき姿を明確に描いた上で、自社の取り組み状況と照らし合わせ、戦略的にアプローチを進めることが重要」と総括している。