1995年の阪神・淡路大震災から20年余りの間に、全国各地で大規模地震が発生している。

地震による被害は、強い揺れによる建物の倒壊だけでない。火災や津波、液状化、土砂崩れなど「二次災害」がもたらす被害も、あなどることはできない。地震発生直後の被害を免れたとしても、二次災害に巻き込まれて犠牲になる可能性がある。

また、近年は異常気象による災害も多発している。台風や集中豪雨による想定外の雨量から土砂災害が発生するという光景が、毎年のように各地で繰り返されている。

自然災害そのものを防ぐことは無理だとしても、被害を最小限に抑えるための努力はできる。その具体策として、IoTを活用する動きが出始めている。

ドコモらがIoTで地滑り監視昨年4月に発生した熊本地震では震度7が2回、6強が2回。3カ月間に震度5以上の揺れが20回を超えた。

強い揺れが何度も繰り返したことで地盤が緩み、南阿蘇村を中心に県内では150件以上もの大規模な斜面崩壊や地滑り、土石流が発生した。

熊本県内には、今なお土砂崩れの危険性のある場所が数多くあるといわれている。5月に入ると雨量が多くなり、再び土砂災害が発生しやすくなるため、不安を感じている住民は多い。

熊本県内には、昨年の地震の影響で土砂崩れの危険性のある場所が多い

そうしたなか、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研)とNTTドコモは今年1月、地滑り監視IoTの実証実験を県内で開始した。

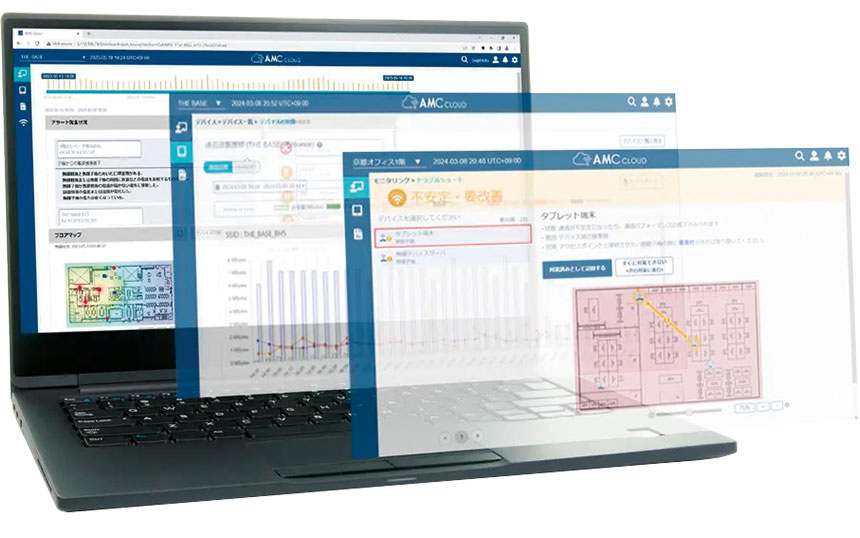

既存の地滑り監視システムは、山の斜面などの亀裂部分をまたぐようにして2本の杭を埋め込み、ワイヤでつないで伸縮を検知することで地面の挙動をモニタリングし、グラフやGIS(地理情報システム)で可視化するという仕組みになっている。

この場合、センサー・ノードからゲートウェイまでの無線通信距離が短い、データ取得間隔が長いといった課題がある。また、工事費や構築費用も含めると数百万円以上もかかるため、危険地域など限られた場所にしか設置することが難しいのが実情だ。

今回の実証実験では、杭に重力センサーと通信用モジュール、バッテリーを搭載し、地面の挙動に関するデータをゲートウェイにいったん集め、そこからクラウドに保管し、人工知能(AI)を使った解析を目指す。

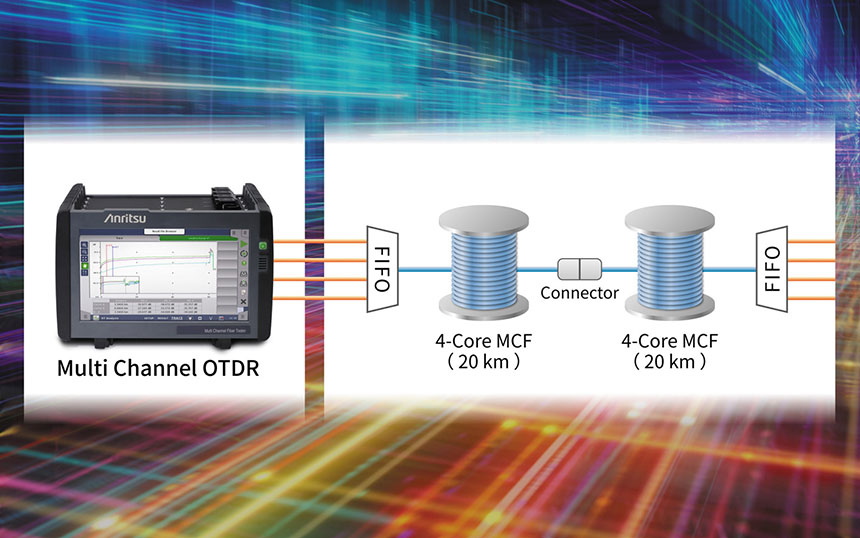

図表 地滑り監視システムのイメージ

杭とゲートウェイの間の通信には、LPWA(Low Power Wide Area)のWi-SUNを採用する。

「低消費電力かつ安価、長距離通信可能という2つの条件を満たしている通信規格の中で、製品がすぐに入手可能であることから今回はWi-SUNが選ばれた。今後は他の通信方式も含めて検討・実験を進める」とNTTドコモ IoTビジネス部 IoT営業推進 IoTアライアンス担当課長の岩橋卓也氏は説明する。

LPWAの採用に加えて、安価な杭センサーを開発することで、既存システムの10分の1程度の価格でパッケージとして提供することを目指す。杭センサーの単価が下がれば、それだけ多くの杭を設置することができ、より多くのデータ収集が可能になる。

「従来のシステムは点で正確に測ることにフォーカスしていた。我々の仕組みは、センサー1個あたりの精度はそこまで高くないが、数多く設置することで面をカバーし、集まった情報をビッグデータとして抽出すれば、面的な変化を時系列で分析できる」とNTTドコモ IoTビジネス部 IoT営業推進担当部長の仲田正一氏は話す。

実証実験では当初、10分間隔でデータを集めるが、将来的には1分間隔の情報収集を目指している。より細かくデータを集めることで、「少しの変化も見落とさず、異常の検知につなげたい」と防災科研 気象災害軽減イノベーションセンター 主任研究員の酒井直樹氏は話す。

これにより、地滑りの予兆検知まで行えるソリューションの商用化を目指す。また、「平常時に『異常がない』ことを伝えられることもIoTを活用する意味がある」と酒井氏は指摘する。

被災者の間では、地震発生から1年近くがたち、避難先から自宅に戻ったり、自宅を再建しようとする動きが見られる。「彼らは今、『安心できる』情報を求めている」(酒井氏)というのが理由だ。

熊本県内では一見地震がおさまったかに見えるが、いつまた強い揺れが襲うかはわからない。阿蘇山の噴火や大雪など、地震以外の自然災害も多い。地滑りの他にもさまざまなセンサー情報を集め、地域住民に事前に危険を知らせる仕組みを構築したい考えだ。今回の実証実験は、その第一歩と位置付けられている。