生成AIの登場は、現実の“モノ”、すなわち物理空間にも影響を及ぼすようになってきた。ロボットなどの機械に搭載されたAIが自ら判断を行う「フィジカルAI」への注目が高まっている。

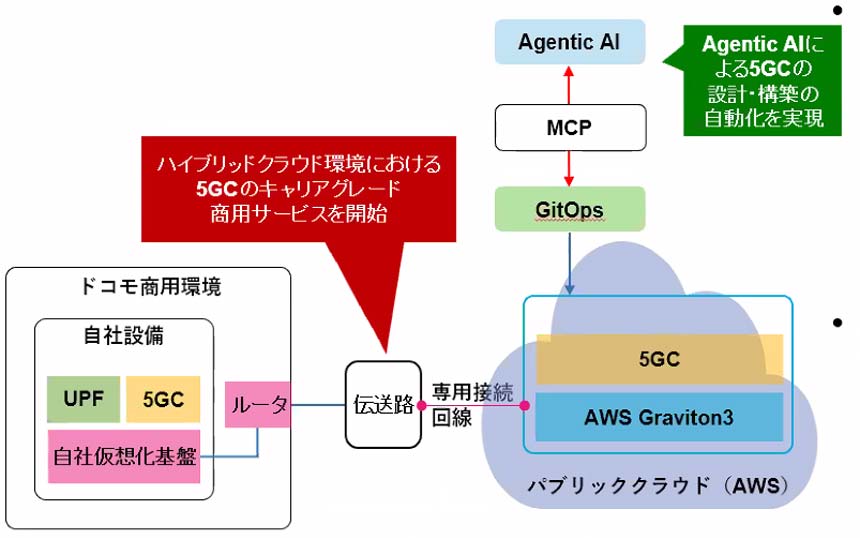

従来のAIとフィジカルAIの最大の違いは、前者がインターネット上などデジタル空間内で完結して動作するのに対し、後者はハードウェアに実装され、現実世界と相互作用する点にある。また、従来型AIがあらかじめ定義されたパターンやルールに基づくタスク処理を得意とするのに対し、フィジカルAIは複雑かつ変化の多い環境に適応する必要があり、より高度なリアルタイム処理と自律性が求められる(図表1)。

図表1 従来のAIとフィジカルAIの比較

日本総合研究所(日本総研) 先端技術ラボ エキスパートの近藤浩史氏は、フィジカルAIが注目されるようになった技術的背景をこう説明する。

日本総合研究所 先端技術ラボ エキスパート 近藤浩史氏

「1つは、生成AIが事前学習を通じて日常的な知識や常識のような汎用的な知識を得て、それを活用できるようになったこと。もう1つは、AIがマルチモーダル化したこと。画像、動画、音声、センサーのデータなど、複数の情報を単一のAIモデルで統合的に分析できるようになった点が大きい」

そして、各産業で深刻化する人手不足が、フィジカルAIの社会実装への期待を一段と高めている。通信技術を活用した省人化や自動化が進むなかで、フィジカルAIもその延長線上に位置づけられる。

日本は産業用ロボット分野で高い競争力を持ち、複数のトップメーカーがこれまで培ってきた技術をもとに、ロボットへのAI実装を進めている。通信事業者もこの動きに歩調を合わせ、メーカーとの連携を強化している。

例えばソフトバンクグループは2025年10月、スイスの重電大手ABBのロボティクス事業を買収し、AIロボット事業の強化を打ち出した。NTTドコモビジネスも、同月に川崎重工業と戦略的協業の覚書を締結。両社の知見を組み合わせ、通信とロボティクスを融合した産業プラットフォームの構築を目指すとしている。

こうした広がりのなか、フィジカルAIの社会実装例として近藤氏がまず挙げるのがコミュニケーションロボットだ。生成AIによって人間と自然な対話を行うことが可能で、警備や接客、受付などの現場で活用が進んでいる。大阪・関西万博でも、国内企業が開発した「Romi」や「ugo」が来場者案内に活躍した。

AGV(自動搬送車)やAMR(自律搬送ロボット)などのモビリティも、フィジカルAIの一種に位置づけられる。製造業や物流業、飲食業など多様な業界で実用化が進み、現場の自動化に貢献している。今後AI技術とロボティクス技術がさらに発展すれば、段差や悪路などへの対応も可能になり、活動範囲の拡大が期待される。

産業面で特に注目されるのは、アームを使って物をつかんだり運んだりする動作を伴う作業系ロボットへのAI搭載だ。近藤氏によれば、現在は特定の作業に特化したロボットが中心であり、比較的統制された環境での運用が多いという。こうした限定的な環境から知見を積み重ねながら、より汎用的な作業への応用を目指す段階にある。

フィジカルAIはヒューマノイド型ロボットの開発にも寄与する。「家庭に入るには『子どもと一緒に使えるか』が1つの基準となる。普及にはまだ時間がかかるだろう」と近藤氏が指摘するように、家庭や介護現場など様々なシチュエーションが想定される環境では、より高い安全要件が求められ、社会実装のハードルは低くない。しかし、ノルウェー企業が開発した「NEO」のように、30kgという軽量化を実現した製品も登場するなど、進化は着実に進んでいる。