写真:iStock / Henrik5000

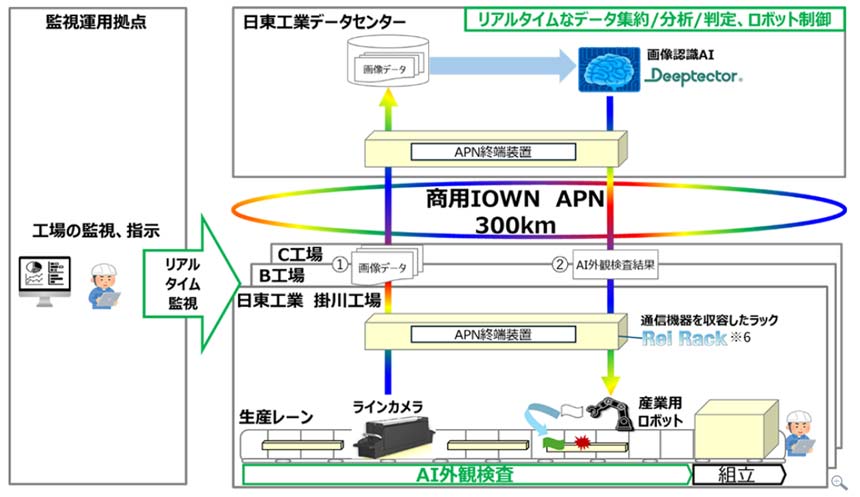

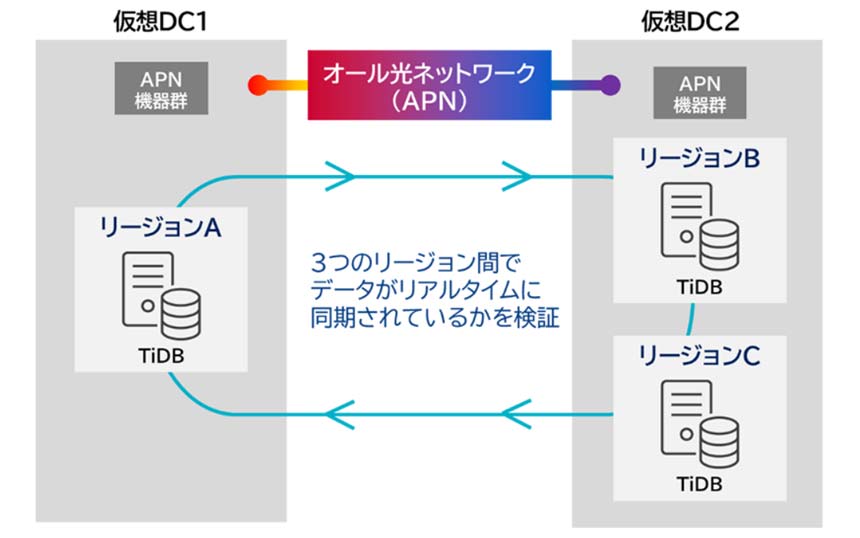

「2030年代に端末内まで光化する」というNTTがIOWN構想で目指すゴールまでの道のりはまだ長いが、ユーザー拠点内の終端装置までオール光化したAPN IOWN1.0 は、光伝送の歴史における大きな転換点と言えよう。

無線/IPネットワークに比べると目立たない光伝送だが、大容量化、ディスアグリゲーション(機能分離)、オープン化と様々な切り口で進化の営みが世界中で続けられてきている。

APNは、そうした最先端技術を取り込み、さらに加速させるものでもある。光伝送のグローバルトレンドからAPNを捉え直すことで、今後の発展を展望しよう。

既存技術の上に成り立つAPN

光伝送装置を開発するベンダーは、APNをどう捉えているのか。日本シエナコミュニケーションズ システムエンジニアリング本部 第1技術部 担当部長の滝広眞利氏はこう語る。

「IOWN Global Forum(IOWN GF)はまったく新しいものを作ろうとしているわけではなく、APNでは、他のコミュニティで標準化された技術仕様を使っている。ただし、これまでと違うのは、光伝送システムをより大きく捉えてユースケースを議論していること。“光をどう使うか”という観点で新たなユースケースと、そこで必要な技術を検討している」

日本シエナコミュニケーションズ 取締役 システムエンジニアリング本部長 山崎俊之氏(左)、

システムエンジニアリング本部 第1技術部 担当部長 滝広眞利氏

APNは、これまで通信事業者や光伝送ベンダーが進めてきたオープン化の成果を活用している。2015年にAT&Tと富士通、シエナ、ノキアを創立メンバーとしてスタートした「Open ROADM」だ。

APNを構成する伝送装置「APNノード」の標準仕様は、このOpen ROADMの技術仕様をベースに作られている。

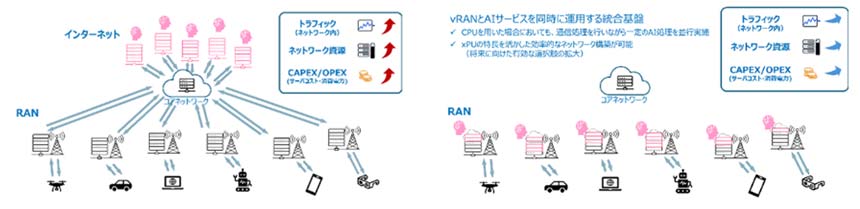

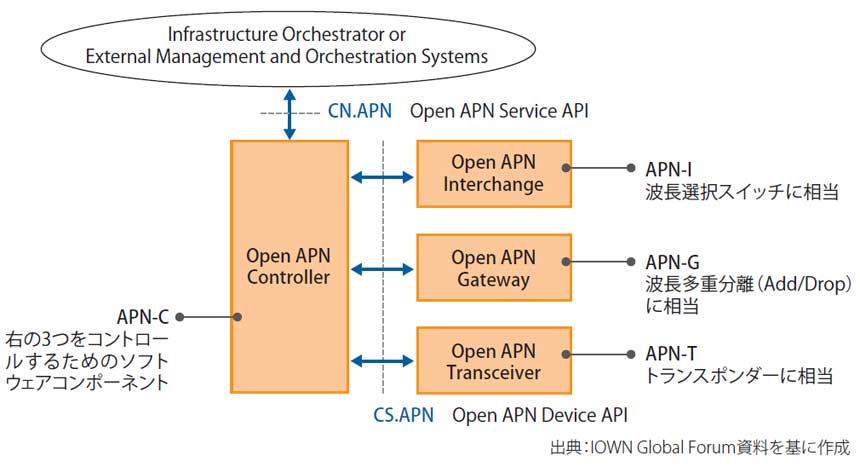

APNノードは、これまでも光ネットワークの中核を担ってきたROADMを機能ごとに分離し再構成したものだ。その機能とは、(1)光の通信路を設定する波長選択スイッチと増幅器(AMP)、(2)波長多重分離(Add/Drop)、(3)光の送受信と電気信号への変換を行うトランスポンダである。

従来は一体化していたこれらを分離し、機能ごとに配備・再構成できるようにしたのがOpen ROADMであり、APNはその機能分離モデルを採用している(図表1)。

図表1 Open APN のリファレンスアーキテクチャ(マネジメントプレーン)

富士通 フォトニクスシステム事業本部 光ネットワーク事業部 ビジネス企画部 部長の中村健太郎氏は、「Open ROADMのAPIが十分に商用で使えるレベルにあるので、それを活用する。当社は従来からディスアグリゲーション型の光伝送装置を展開してきており、それが今回の装置開発につながった」と説明する。

富士通 フォトニクスシステム事業本部 光ネットワーク事業部

ビジネス企画部 部長 中村健太郎氏

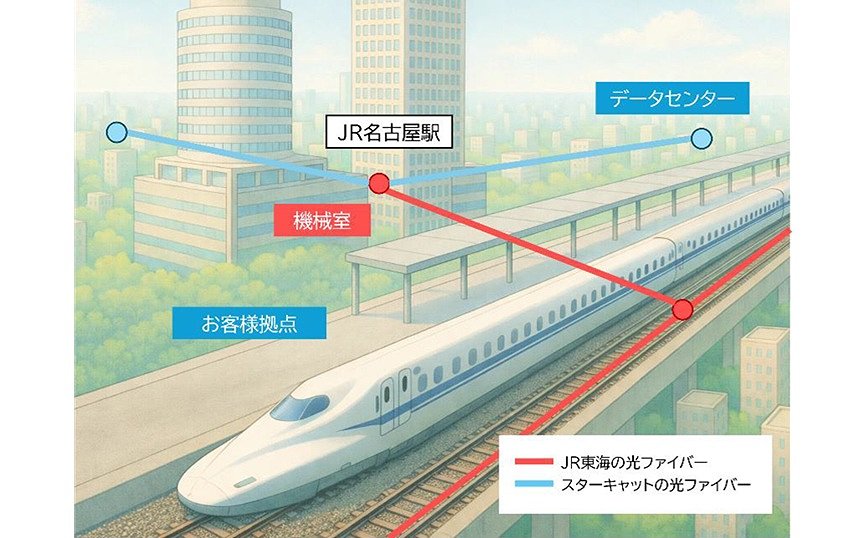

具体的な構成は次の通りだ。上記(1)に相当する「APN-I」を中継局に置き、APNの基幹網を構築。これとユーザー拠点やデータセンター(DC)等をつなぐローカル局には(2)の「APN-G」を使う。そして、これまでは局舎内にあった(3)トランスポンダを「APN-T」としてユーザー拠点に置き、APN-Gとつなぎ、APN-Cが全体を制御・管理する。

このモデル・仕様に基づき、シエナ、NEC、富士通、三菱が既存の光伝送装置をベースに、図表2のようにAPN対応装置を開発した。

図表2 IOWN1.0 ネットワーク装置