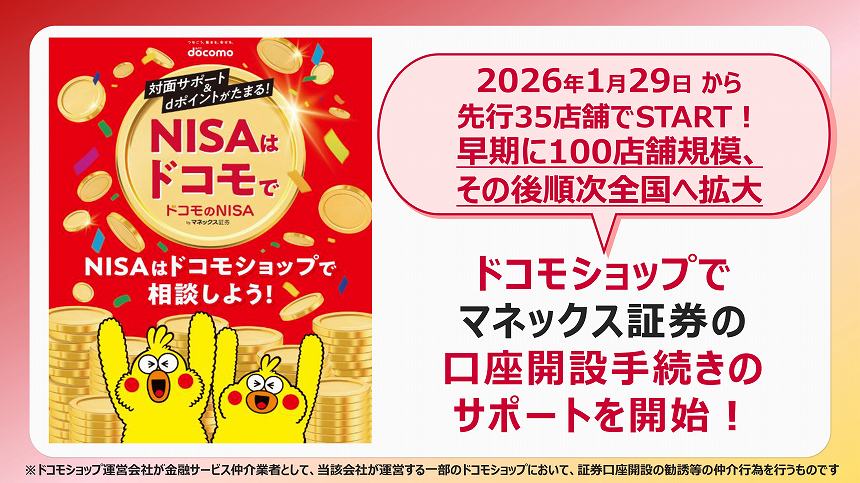

NTTドコモとマネックス証券は2026年1月28日に記者説明会を開催し、翌日の1月29日からドコモショップでマネックス証券の口座開設手続きのサポートを開始すると発表した。コネクシオが運営する35店舗で先行的に開始した後、「早期に1000店舗を目指す」とNTTドコモ コンシューマサービスカンパニー ウォレットサービス部長の田原務氏は意気込んだ。

“投資を始めたいが、始め方がわからない”ユーザーをターゲットに、ドコモショップによる対面サポートを通じて資産形成を始める第一歩を支援する。

両社は2024年1月に資本業務提携を開始した後、資産形成サービスを拡充してきた。マネックス証券は1999年の創業当初から実店舗を持たないオンライン特化型のネット専業証券で、今回新たにドコモショップという“対面の場”を持つことになる。

マネックス証券 取締役社長執行役員の清明裕子氏は、「日本の投資家層の拡大への画期的なさらなる一歩となることを期待している」「ネットの利便性と対面の安心感。これまでは両立させることが難しかった価値が、今回の取り組みで1つになる」とその意義を強調した。