Polimillとシナジーは2026年2月27日、自治体向け生成AIサービス「QommonsAI」を行政専用ネットワーク(LGWAN)環境から利用可能にする「QommonsAI LGWAN接続サービス」を、同年4月より提供開始すると発表した。

QommonsAIはPolimillが提供する自治体向け生成AIサービス。法令の高精度検索や全国自治体文書の横断検索などの機能を備える。

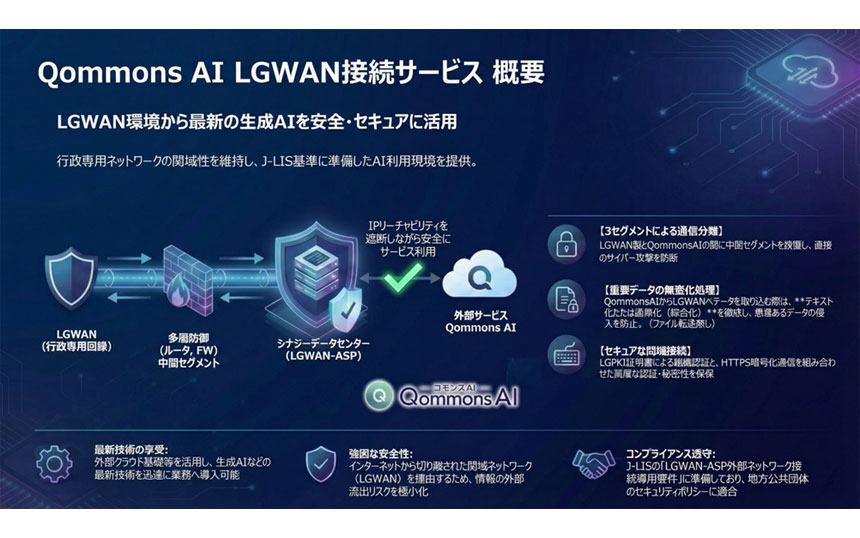

自治体での導入が広がる一方、LGWANとインターネットの分離構成が障壁となり、セキュリティを確保しながらAIを活用する仕組みが課題となっていた。今回のサービスは、LGWAN接続系端末から安全にQommonsAIを利用できる接続基盤を整備するもの。

構成面では、LGWANとインターネットの境界に位置するシナジーのデータセンター(公開セグメント)に、ロードバランサやプロキシサーバ、ファイアウォールを多層的に配置。通信経路を厳格に制御することで、安全性を担保しつつ円滑な利用環境を実現するという。

加えて、ファイルやデータの直接送受信機能を無効化し、転送対象をテキストデータおよび画面表示情報に限定。これにより情報漏洩リスクを低減し、LGWAN環境の安全性を維持するとしている。