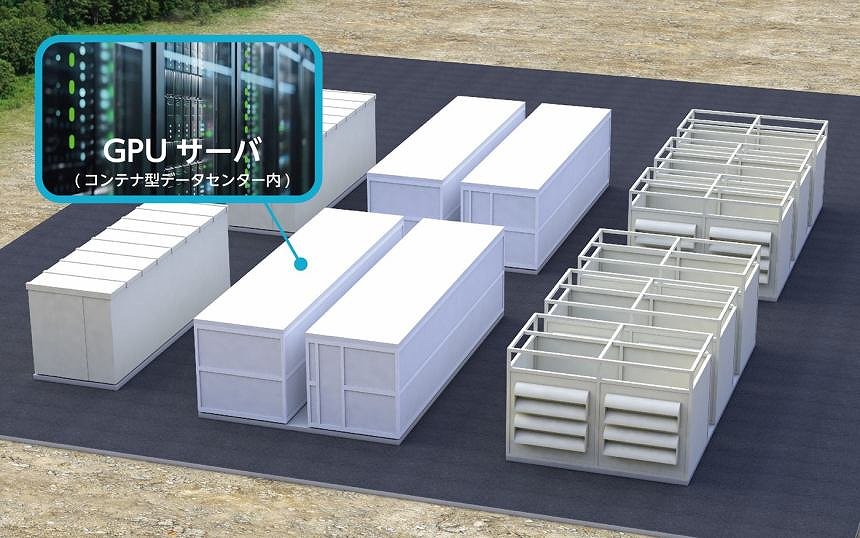

オプテージは2025年2月10日、2026年度中に関西電力グループとして初となる生成AI向けコンテナ型データセンターを福井県美浜町に開設すると発表した。高性能GPUチップを搭載した「AI学習用GPUサーバ」を顧客向けに占有型で提供する。

同社は2026年1月、大阪市内に都市型コネクティビティデータセンター(OC1)を開設する予定だ。このOC1と、美浜町のコンテナ型データセンターを自社光ファイバーで接続。高品質な通信ネットワークを活用して、AI向けインフラをワンストップで提供するという。

なお、コンテナ型データセンターの電源は原子力由来100%のCO2フリーの電気を利用。ゼロカーボン社会の実現に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)にも貢献するとしている。