NTTドコモビジネスを代表機関としたコンソーシアム8社(NTTドコモビジネス、NTTアドバンステクノロジ、NTTデータ経営研究所、スタンレー電気、東海理化、ドコモ・テクノロジ、相鉄バス、先進モビリティ)、2つの協力機関(NTTアクセスサービスシステム研究所、NTTネットワークサービスシステム研究所)、横浜市は2025年1月16日、自動運転バスの走行に関する実証実験を1月17日から1月22日まで実施すると発表した。

同実証は、総務省令和5年度補正予算「地域デジタル基盤活用推進事業(自動運転レベル4検証タイプ)」に採択され、昨年度実施した「よこはま動物園ズーラシア周辺での自動運転実証実験」を踏まえた実証となる。昨年度は同園周辺往復約2km区間で実証を行ったが、今年度は走行車両を2台にし、さらに実証走行区間を相鉄本線鶴ケ峰駅からよこはま動物園北門までの往復約10.6kmに拡大する。

実証では、以下の2点を検証する。

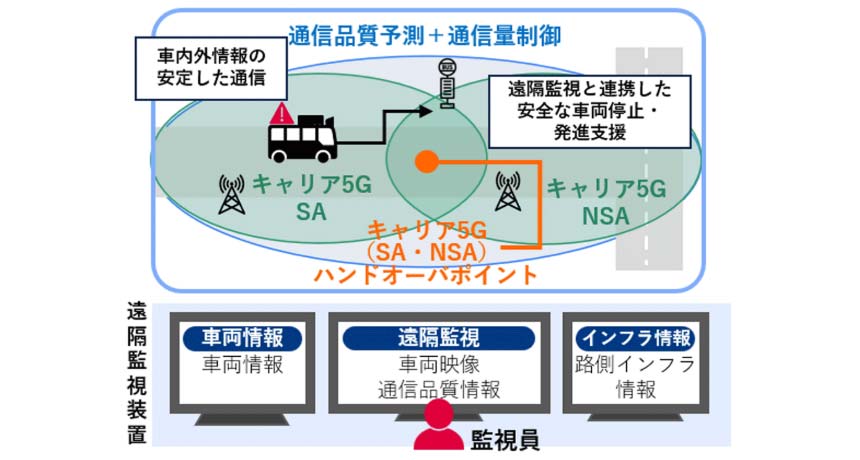

①走行中でも大容量データを安定して送受信できる通信環境の構築

Cradio(複数の無線ネットワークを連携させ、ユーザーが無線環境の変化を意識することなく、最適な通信を維持できることを目指す技術群)による電波品質予測とハンドオーバー制御で通信切断や劣化を最小限に抑え、6G時代の通信・コンピューティング基盤技術「ISAP」による通信量制御で映像遅延や画質劣化を抑制できるか検証する。

また、混雑エリアや時間帯においても安定した通信の維持できるモバイルネットワークサービス「5Gワイド」やネットワークスライシングなどの無線リソース最適化技術を適用し、都市部の変動する通信環境下でも車両制御に必要な情報を安定的に伝送できるか確認する。

加えて、docomo MEC(以下、MEC)上および遠隔監視装置でのリアルタイム映像処理により、バス車内の状況を統合監視し、1名の監視員で2台の車両を同時に遠隔監視可能な体制を構築する。これにより、監視業務の省人化・効率化を図るとともに、将来的な複数車両同時運行モデルの実現性を検証する。

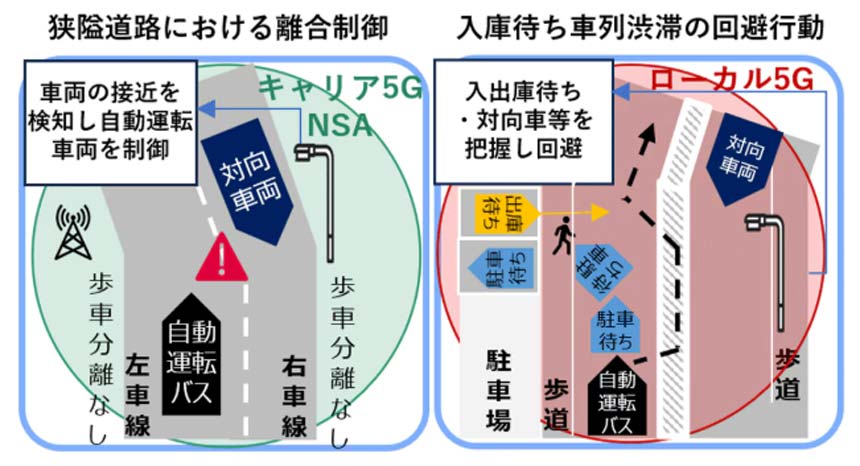

②狭あい道路や見通し不良区間における、安全かつ円滑な自動運転走行を支援する通信・制御基盤の構築

「ローカル5Gサービス TypeD」とキャリア5Gを併用し、車両と路側インフラ(LiDAR・カメラ・スマート道路灯)との間で双方向通信を行う。これらのセンサー情報をMEC上で統合・リアルタイム処理し、自動停止・減速・離合判断を車両制御に反映させることで、見通不良区間や狭い区間での安全通行や、見通不良の交差点や駐車場出入口における他車を即時に把握して他車を回避する通行を行えるか検証する。

昨年度は、通信品質の可視化や映像伝送の安定化を中心に検証を行ったが、本年度は路側インフラ連携・車両間通信の統合制御にまで発展させ、都市部での自動運転における路車協調制御技術の有効性を明らかにするとしている。