――衛星コンステレーション(以下、衛星コンステ)の重要性がますます高まっています。

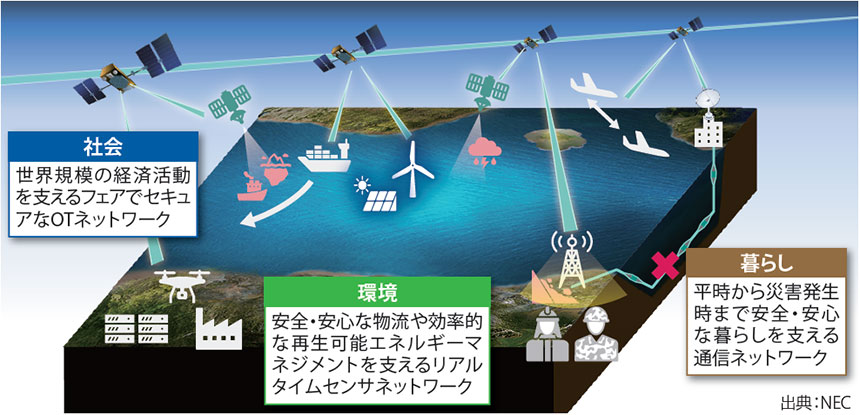

三好 衛星コンステは「未来の賑わい」を作るために重要な役割を果たすと考えます。例えばインターネットは、米国防総省の研究開発プロジェクトから始まり、学術ネットワークを経て発展してきましたが、今では私たちの生活や経済活動に欠かせない存在となっています。衛星コンステによって、地上に通信インフラが整備されていない場所でも新たな経済活動が生まれるでしょう。

また、資源やエネルギーが乏しい日本では、輸入した材料を高付加価値な製品・サービスに変えるモノづくりが生き残りのカギとなります。現在は自動車産業がその中心的な役割を担っていますが、人工衛星やロケット等の開発も、日本の技術力を生かせる有望な分野です。宇宙産業は、自動車に次ぐ新たな産業の柱となる可能性も秘めています。

――NECでは、衛星間光通信の研究開発にも長年取り組まれています。「光化」のメリットは。

三好 光は電波と比較してもはるかに広い帯域を利用できるため、高速・大容量のデータ通信が可能になります。今年1月に発表したJAXA(宇宙航空研究開発機構)との実証では、観測衛星と中継衛星間に光通信を用い、1.8Gbpsという世界最速レベルの通信速度を実現しました。

また、光はビームが細いため、電波と比べて干渉が起きにくく、第三者による傍受リスクが低いという特徴があります。利用ライセンスも必要ないので、新規参入のハードルが電波ほど高くないというのもメリットです。

――NECでは、JAXAの衛星間光通信システム「LUCAS」の技術・運用実証を進めていますが、LUCASとはどのようなものなのでしょうか。

三好 静止軌道(GEO)を周回する中継衛星を介して、低軌道(LEO)を回る観測衛星と地上局が通信する仕組みです。

LEO衛星と地上局で直接通信を行う方法もありますが、LEO衛星が地球を1周する約100分のうち、通信できる時間は10分程度に限られます。これは、LEO衛星が地球を高速で周回しており、地上局の上空を通過する時間が短いためです。一方、GEO衛星は広い範囲を見渡せるため、1回の通信時間を約40分まで伸ばすことができます。

また、これまでの衛星間光通信の実証などでは、1μmの波長帯で発振する半導体レーザーが利用されるケースが多かったのですが、この半導体レーザーは用途が限られているため、対応できる部品メーカーが少なく、製造コストも高くなりがちでした。そこでLUCASでは、地上や海底ケーブルの光ファイバー通信などで用いられている1.5μm帯を使用しました。

これはガラパゴス的な独自仕様ではなく、米国が計画中の軍事用衛星コンステ「PWSA」やEUの次世代衛星通信インフラ構想「IRIS2」等でも1.5μm帯の活用が検討されているなど、国際標準になる可能性が高いです。

――LUCASの実用化により、衛星通信のユースケースも変わっていくのでしょうか。

三好 災害発生時などに「現場で今何が起きているか」といった“生”の情報を求めるニーズが高まっています。先ほど説明した通り、LEO衛星と地上局の直接通信では、通信時間が限られているため、観測データを複数回に分けて伝送する必要があります。一方、LUCASを活用すれば、より長時間の通信が可能となり、広範囲の観測データを1度の通信で取得できます。

そしてもう1つ、通信インフラの空白地に新しい産業が生まれる可能性が広がります。例えば、佐賀・有明海ではここ数年、地球温暖化に伴う海水温の変化により、海苔の不漁が続いています。仮に海苔養殖の適地が太平洋のど真ん中にあったとして、海上で通信が使えれば、そこに生け簀を作ってロボットに養殖させるといった世界も見えてきます。