CDMA2000 EV-DOの機能拡張版「DO Advanced」の標準化作業が3GPP2で大詰めを迎えている。EV-DOはKDDIがモバイルデータ通信に採用するシステム。その最新規格として複数の搬送波を束ねて高速大容量化を実現するRev.Bが2006年に標準化されており、KDDIもRev.B初の商用仕様「マルチキャリアRev.A」を導入、2010年度後半に下り9.3Mbps/上り5.4Mbpsのサービスをスタートさせる予定だ。では、DO Advancedとは、どのような規格なのか。

Rev.Bは最高スペックでは、下り73.5Mbps/上り27Mbpsを実現できる広範な規格だ。マルチキャリアRev.Aはこれを、NTTドコモなどが採用するHSPA向けと同等の処理能力を持つ端末チップセットで対応できる範囲で実用化した「現実的な」Rev.B仕様で、下り3.1MbpsのRev.Aの搬送波を最大3波束ねることで下り9.3Mbpsを実現する。

このマルチキャリアRev.A用チップセットは、Rev.Aの最大速度時の変調方式16QAMの1.4倍のデータ転送能力を持つ64QAMにも対応するため、基地局に新開発の64QAM対応チャネルカードを導入すれば、3波利用時の最大速度を下り14.7Mbps(1波当たり4.9Mbps)に向上させることも可能だ。

DO Advancedは、この「現実的な」Rev.Bの拡張版といえるものだ。搬送波数を4波に増やし、2×2MIMOも実装することで、下り32Mbps/上り12.4Mbpsが可能となっている。

もっとも2×2MIMOの実装には基地局設備やアンテナの改修が必要

なため、導入のハードルは高い。32Mbpsの仕様は、CDMA2000ネットワークの大規模拡充が今後見込まれている中国などを念頭に策定されているものといえそうだ。

カバーエリアを動的制御

日本で重要なのは、むしろDO Advancedに導入される「スマートネットワーク」と呼ばれる技術だ。

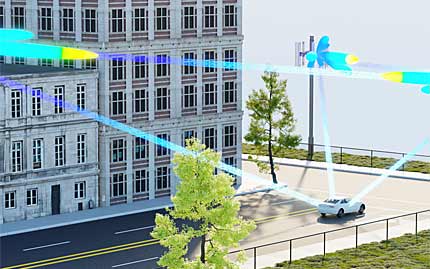

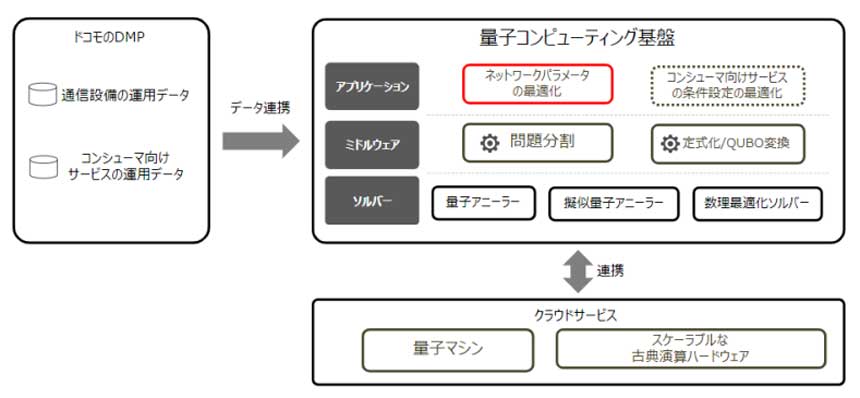

これは、ネットワーク側でトラフィック状況などを監視、各基地局の送信電力を動的に制御し、ネットワーク容量の拡大や実効速度の向上などを可能にするもの。局所的に高トラフィックが発生した場合に、その場所をカバーする基地局の出力を抑えてカバーエリアを縮小させ、逆に周辺基地局の出力を増強することでトラフィックを複数基地局に分散させるといった制御を行う(図表)。

| 図表 スマートネットワークのイメージ |

|

クアルコムの日本法人で事業戦略部長を務める前田修作氏によれば、都心など多数の搬送波が使われているエリアでは、スマートネットワークと搬送波間でトラフィックを分散させる手法も組み合わせることで、実質的な容量が倍以上になるケースがあるという。「スマートネットワークは、現在活用し切れていないEV-DOのインフラの能力を最大限に引き出すための技術。今後見込まれるマイクロセル化による容量拡大には不可欠となる」と同氏は説明する。

スマートネットワークの機能は、現行のRev.A基地局にもソフトウェア更新で実装できるものだ。また、DO Advancedの仕様は「2010年早々にも固まる見通し」(前田氏)。とすると、早ければ2011~2012年に国内で導入される可能性がありそうだ。